長崎県四泊五日旅行

原爆中心地を巡った

午前は移動で、事前に印刷しておいたeチケットのおかげで、スムースに保安と入場のゲートを通過し、長崎空港に予定通り到着した。

バスで1時間後に長崎駅前に着き、これからお世話になる長崎スマートカードを5000円分購入した。カード売り場の女性の紹介で、長崎ちゃんぽんを食したが美味しかった。

午後は被爆中心地区で、平和公園、 原爆資料館、浦上天主堂、山王神社と廻った。

被爆中心地区訪問

浦上天主堂と内部、浦上天主堂は内部写真は撮影禁止とあったが、シャッターに触れてた指が突然動いてしまった。

浦上天主堂の前に大きな石があり、それは潜伏切支丹の拷問石と書いてあった。拷問の際に 正座させられ、責め苦を受けた、庭の飛び石を移築保存したものらしい。

原爆資料館ではファットマンと呼ばれる原爆の模型図を見たが、外観の大きさに比べて中心にあるプルトニユームは本当に小さなものだった。

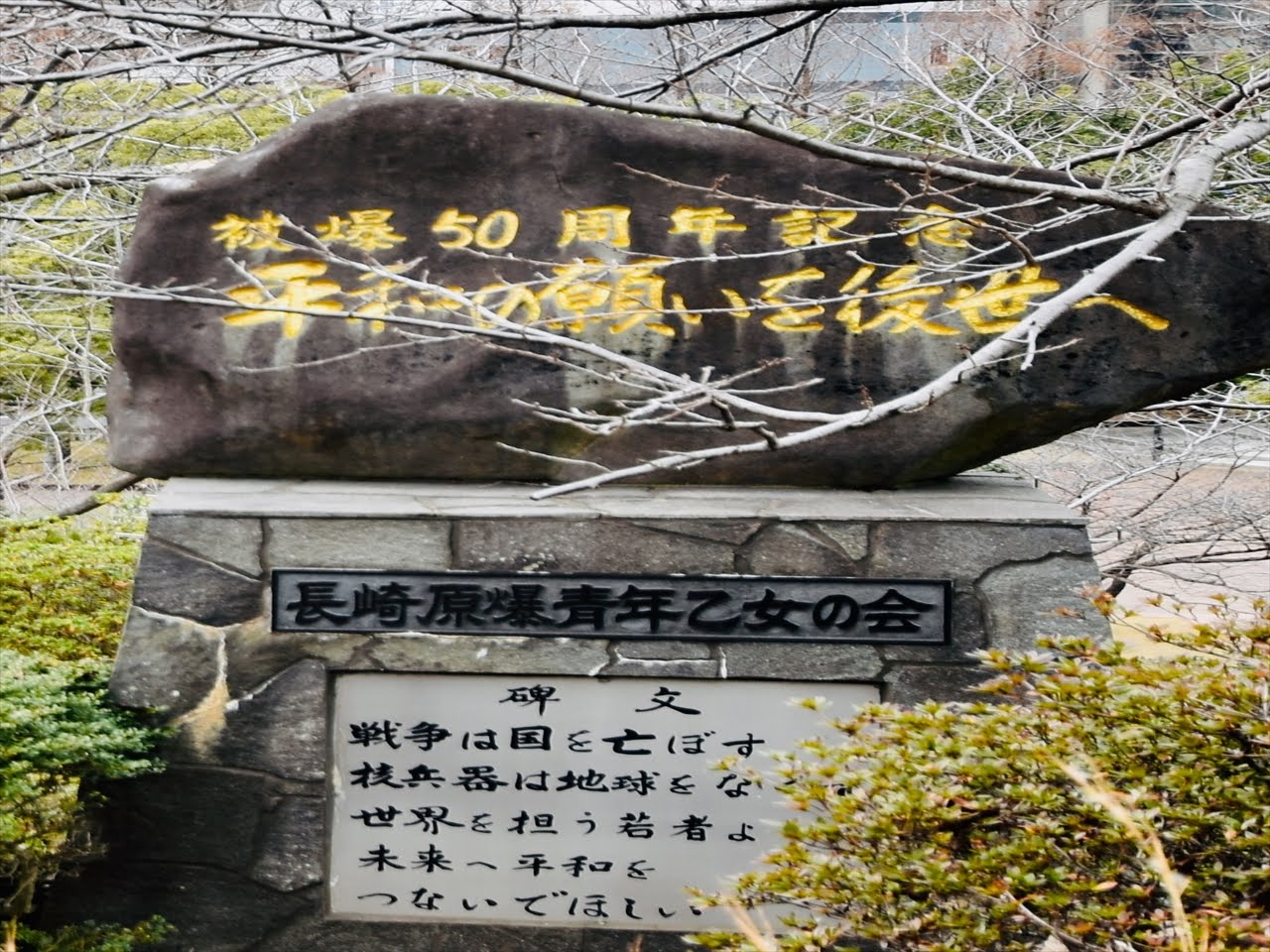

原爆資料館の外には、長崎原爆青年乙女の会の碑文があり、平和の願いを後世への記念碑があった。

山王神社の境内入口にそびえる2本のクスノキは、樹齢約500年以上で、幹囲が6メートル以上の大樹だが、被爆で樹高は低い。被爆で枯れ木だったが、新芽を芽吹き、東西南北25メートル以上の大樹木に感動した。

片脚鳥居も爆風で笠石がねじれ、左半分が吹き飛ばされた。右半分だけの一本柱の状態で倒れることなく残っていた。

4連泊の大波止のアパホテルは幸運で、ソファーまで付く広さと、開業間もないので清潔感にあふれていた。また、朝食の美味しさに満足であった。

潜伏キリシタン地区訪問

潜伏切支丹の里地区訪問

一日の予定でレンタカーを借りて潜伏切支丹の里に出かけた。レンタカーは3,200円と安く、100km近く走ったがガソリン代も8Lで済んだ。

最初は枯松神社(中)で、その手前に潜伏切支丹数人が隠れて祈った祈りの岩(左)と呼ばれる大岩があった。この地に神社を建立し、日本人指導者バスチャンの師であるサン・ジワンをここにまつった。神社の中に墓があり、切支丹をまつった神社は全国的に珍しいらしい。

近くに日本人墓地(右)があり、切支丹信者名が書かれた墓碑もあった。それより、びっくりしたのはあちこちで見た墓石に刻まれた銘が黃金色であった。聞くと長崎だけでなく九州一帯が黃金色銘だと言っていた。

カトリック黒崎教会は、遠藤周作の名作「沈黙」の舞台となったところです。内部はステンドグラスで埋まっており由緒深さが漂ってた。

出津(しつ)教会堂はネットで予約が必要とあり、メールで予約したので興味と期待が強かった。予約時間ピッタリに訪ねたが、誰でもウエルカムでありがっかりした。

「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」を構成される世界遺産である。ド・ロ神父の設計で、強い海風に耐えられる木造平屋と漆喰の白い外壁が美しかった。2011年に国の重要文化財に指定された。

ド・ロ神父記念館は、ド・ロ神父が使った遺品がたくさんあり、宗教だけでなく医師でもあり建築もこなすフランス出身の指導者だったと、受付のおばさんが丁寧に教えてくれたので入場料の300円は価値があった。

記念館の前は、ド・ロ神父の出津救助院であったが、入口の写真のみで入場はしなかった。

外海の素晴らしい場所にある遠藤周作文学館にも寄った。彼の名作”沈黙”は映画や本でおなじみなので予定には入れておいた。私の趣味の一つに将棋だが、文学館の部屋に囲碁があり、彼の趣味なのだろうとつい撮ってしまった。

長崎市内東側の歴史地区観光

長崎市内観光

風頭山頂上には坂本龍馬像があり、そこから長崎湾東側の市内俯瞰は鳥になったような気分で、汗も忘れるほどすがすがしかった。

風頭公園から龍馬通りを降って唐人屋敷跡を訪ねた。唐人屋敷跡と書かれた大きな門を入ると、右側に土神堂、左側に福建会館がある程度で、感動の低い屋敷跡であった。

そこから数分で10店に満たない長崎新地中華街があり、入口が中国らしい店構えの店に入り、長崎で有名な皿うどんを女房は細麺で、私は太麺で食べた。太麺の方が美味しかった。

出島は江戸時代に鎖国政策の一環として造られた人工の島。 寛永13年(1636)、ポルトガル人によるキリスト教の布教を禁止するために徳川幕府は岬の突端に人工の島を築き、そこにポルトガル人を収容することにしたのだ。

長崎市の眼鏡橋は有名すぎて写真などと思っていた。撮ってみると良い写真だった。

長崎駅前から数分の仲町教会は、原爆で外壁と尖塔を残して焼失したが、その外壁と尖塔をそのまま生かして再建され、貴重な被爆遺構として長崎市の指定を受けているということで訪問した。長崎駅前にあるにしては大きな教会でシンプルであった。

そこから10分くらいの26聖人記念碑は、秀吉の禁教令で耳を削がれた後、キリストが処刑されたゴルゴタの丘に似ていると、子供を含む26人は西坂の丘を処刑の場として望んだらしい。碑の裏に記念館があるが、そこは疲れが出てパスをした。

長崎市内観光

各種坂と大浦天主堂、グラバー園

長崎は坂の町である。今日は有名な坂を四ヶ所訪問した。長い幣振坂で寺町というだけあって、両サイドが墓石のヘイフリ坂の長さと段数にはびっくりした。

オランダ坂、祈念坂、とんとん坂はいずれも短い。しかし、居並ぶ墓石と違って生活の中の風情と歴史や文化を感じさせいずれも風情があった。

両サイド苔むした塀が続いた一直線の祈念坂で風情を感じた。その西脇に大浦天主堂があった。

大浦天主堂は、1864年に完成したゴシック様式の教会で、国内現存最古の洋風建築である。幕末の開国後に長崎居留地に建設され、在留外国人のための祈りの場としてフランス人宣教師によって設計された。

列聖されたばかりの「日本二十六聖殉教者」に捧げられており、1933年には国宝に指定された。踏み絵があった。

グラバー園は長崎開港後に長崎に来住したイギリス人商人グラバー、リンガー、オルトの旧邸があった敷地に、長崎市内に残っていた歴史的建造物を移築し、野外博物館の状態を呈していた。

旧邸宅のウオーカー邸、リンガー邸、オルト邸、工事中のグラバー邸の家屋、庭、部屋など異国情緒を楽しんだ。

長崎市内観光

永井隆記念館、如己堂、小学校裏の防空壕、旅のまとめ

今日で長崎も最終日の午前中に、原爆とともに生きた医師で作家の永井隆記念館を訪問し、その生き様をビデオ鑑賞した。

被爆者の直接レントゲンで白血病になり、それと戦いながら被爆者の治療と被爆記録に精を出し、若くして亡くなった姿勢に、こういう人がいたんだと脳裏に刻んだ。

彼が晩年に支援者のボランティアが作った二畳ほどで生活した如己堂と呼称した建物も隣に鎮座していた。

記念館の職員が紹介してくれた、山里小学校に訪問し、一角にある原爆資料館と防空壕跡も見られた。

被爆中心地は街全体が原爆記録にあふれていた。山里小学校も他に無いようなレンガ造りの建物であった。

女房が費用を出すというので、長崎旅行を予約したのが年末だった。よって、長崎旅行の準備や知識吸収に費やし、無事に 旅行を終え、写真の整理や旅行記に一週間をかけ、長崎旅行の1ヶ月であった。

主な旅行先は、被爆関係9ヶ所、切支丹関係11ヶ所、長崎駅周辺と東側の歴史地区6ヶ所、長崎駅南側の歴史地区8ヶ所、長崎の坂4ヶ所、長崎湾夜景の3ヶ所など40ヶ所を廻った。

合計歩数は102000歩、平均17000歩。歩行距離70km、平均12km。レンタカー走行距離110km。登坂階数176階、平均29階だった。

長崎人は行く先々で会話できた人が多く、偉ぶるところがなく会話が途切れることがなかった。乗り物ではほとんどの人が座らせてくれるなど一応に親切でフレンドリーであった。

食事関係では、駅前や街中でも食べるところが少なく、探すのに苦労し、種類も少なく同じ場所に重複出かけたし、コンビニで食事を調達することも多かった。

市内の移動では4路線の路面電車で乗り換え可能と均一料金で便利この上なし。東京では信じられないほどのバス本数の多さにびっくりした。平地では道路幅も広く交通混雑もほとんどなくマナーも良かったので、旅行者には幸運だと思えた。

なんといっても交通系ではsuicaが使えず、長崎市だけに通用するプリペイドの「長崎スマートカード」が大活躍することになった。長崎の方は利便性が高いのであろう、ほとんどの方が利用していた。私たちもこれで問題はなかったし利便性が高かった。

原爆と切支丹および西洋との接点などの見所満載である。五日間で有名な箇所をほとんど訪問できるほどの地域であった。生活道路では急斜面の坂や階段が多く、歩行者も大変だろうが、バス網が発達しており、狭く高いところまで縦横無尽に走っている。坂の関係で自転車がほとんどないことも特徴であろう。

訪問先ではどこもトイレが充実しており、どこもきれいで衛生的であり、旅行者には助かることで誇れると思う。